北朝魏碑书法史

20250506 科研方法工作坊课后作业

魏碑书法简介

北朝 (439—581 年),包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝,首尾共计 195 年。北魏分裂为东魏、西魏,北齐取代东魏,北周取代西魏,北周灭北齐。北朝社会在中国历史上是个战乱的年代,也是个民族大融合的时期。

为了缓和阶级矛盾和统治的需要,北魏孝文帝拓跋宏开始改革,实行汉化政策。在这个时期,由于佛教的传播和道教的兴起,石刻艺术出现各种文化交融的独特风格。特别是北魏,统治了 149 年,经历时间最长,留下了大量的石刻,其中以墓志、造像最多。

古人为纪事颂德刊刻于石,以求长远,形成了我国历史悠久的碑版石刻艺术。王昶在《金石萃编·北朝·造像诸碑·总论》中说,“造像立碑始于北魏,迄于唐之中叶。”

造像题记是指当时在各种造像上刻写的铭文,记录了当时造像者的信仰、愿望以及追求,短则数字,长则千言。内容涉及造像的时间、造像者、造像题材、发愿文等,较复杂的造像题记还记述造像理由、对佛法的理解、造像经过等。

艺术社会学认为,对于一个地区艺术创作及作为其群体风格的形成,除了该地自然条件的影响外,人文环境是更为重要的影响因素。该理论观点讲书法纳入人际关系系统来研究,认为书法是人际关系中人造环境或者是人造景观的主要组成。

最初对造像书法艺术给予肯定的是嘉庆时代的阮元,提出了“北碑”宽泛的概念,后包世臣对之进一步推广,到了光绪后期,康有为明确提出“碑体”、“魏碑”的概念,并概括了其书法艺术特点。

魏碑书法的发展背景

关中地区是自汉魏以来受战祸最为严重的地区之一,民族迁徙最为频繁。在曹魏、西晋时期,关中民族成分中少数民族已经过半。西晋前期,据《晋书》记载,“关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半”。北朝时期,内迁的少数民族成分更为复杂,以漠北高原的游牧民族为主。北方草原的南匈奴、鲜卑及各种胡人,以其原有的军事氏族部落制度,粗犷的民风、豪迈的歌舞,冲击着内地的汉族。经过冲突、分解和融合的过程,形成了有别于南朝的北朝文化。

北朝战争不断,阶级矛盾和民族矛盾交织在一起,社会动荡,民不聊生,即便是上层社会的各级官员、王公贵族,都有着前程暗淡、朝不保夕的忧虑,这种感觉时常在精神上压迫着他们。这种苦难迫使人们在思想上有所追求,希望有所寄托。而统治阶级为了维护政权,也需要利用宗教作为统治人民、麻醉民众精神的工具,于是政教开始结合,为佛教道教的发展提供了条件。

魏碑书法断代分析

北魏时期魏碑书法

- 魏文朗造像碑,刻于北魏太武帝始光元年(424 年)。它是我国现存最早的一通佛道融合造像碑,比山西云冈石窟中《太和七年造像》早 60 年,比河南龙门石窟《始平公造像》早 65 年。此碑整个构图成熟而精美,风格粗拙而恢弘,书体刀法旷达,字迹厚健,质朴秀美,为早期隶转楷之佳品。

- 皇兴造像(471 年)

- 姚伯多道教造像碑(496 年),发愿文有 1100 多字,正面现存 624 字。对《姚碑》的研究目前比较多。它的书法是北朝碑刻之奇品,被誉为国宝。楷而兼隶,体势雄健,苍劲坚挺,从心所欲,信手而成。

-

刘文朗造像碑(499 年),该题记字体为楷书,但字形较扁,近似隶书,已脱隶习,唯笔画略带“蚕头燕尾”之气。

-

张乱国造像碑(514 年),该碑造型布局适当,刀法上由北魏时期的粗陋向后期的圆润过渡。从碑的造型看,改北魏前期造像粗糙呆板的风格,表现出了一种清新的特色,从侧面反映了当时社会经济、文化发展的盛况。其书体为楷,显现魏体之骨。“字方笔挺,刚劲健壮,结构严谨,秀整大方。”《药王山北朝碑石研究》

-

郭鲁胜造像碑(515 年),属于斜画紧结一类,比较接近今天所讲的魏体。

- 张安世造像碑(518—520 年),现存耀县药王山碑林,是研究北魏隶、楷书法演变和发展史的珍贵资料,其整体显得古朴庄重。药王山北魏碑石之书体,应是北朝魏体书风的一种。故此碑堪称北魏书体之典范。

- 樊奴子造像碑(532 年),楷书化的结体很成熟,其中少见夹杂由篆书或隶书的结体及用笔。这种成熟的楷书在当时已是较为通行的书体。“一般文书多如此类写法,只有在特殊情况下,为了表现书法艺术,可能才会把其他书体成文加入其中。”《碑帖收藏与研究》

造像碑中,造像、龛的设计等也是艺术研究中非常有价值的一环。在此只关注其中的书法,对造像不做分析。后两个时期同。

首先要明确“魏碑”这一概念与分类。沙孟海把魏碑结体分为“平画宽结”和“斜画紧结”两个类型,后人对“斜画紧结”的论述比较多,指的是洛阳及周围地区的造像题记书法和墓志书法,其横画向右上攲斜,点画较方峻,结构紧密;相反,对“平画宽结”的书法特点论述得很少。于是人们便形成一种思维定式,将“斜画紧结”的“洛阳体”跟“魏碑”书法划等号,这是不准确的。魏碑体是一个宽泛的概念,除了“洛阳体”,还应该包括北朝关中地区的“长安书体”和甘肃河西地区的“凉州书体”。“平画宽结”就以“长安书体”为代表。

由于北魏前期是少数民族的游牧文化与汉族文化激烈碰撞的时期,少数民族的在面对中原比较发达的汉文化时所表现出的不适和盲从,在造像碑的文字上表现得尤为明显。此时的书体就是一种“杂糅体”,这种杂糅有两方面:既是少数民族在接受、学习汉文化时蹒跚学步带来的,也是多人合作雕刻所导致的风格多变带来的。

其次要探究“魏碑”出现的原因。造像题记在当时的造像过程中以实用为目的;而造像题记书法是一种公共艺术,因为立于祠堂等容易为人们供奉的公共场所,它以追求公众的视觉为出发点。这两点都表明造像题记需要易读、易写、端正大气,这就要求逐渐摒弃隶书的书写习惯与书体特点,向更简便的楷书发展。当然,楷书要直至隋朝后才真正成熟,北朝正是书体从隶书向楷书演化的中间形态。北魏前书法以隶书为主导,隶书的特点是笔画有波磔,形成了所谓的“蚕头燕尾”,要想由此演变到落笔圆润的唐楷,中间必须有个过渡,笔笔方斥的魏碑正是这一演变过程中的必需现象。钟明善在《钟明善书学论集》中说:“南北朝时期书法艺术发生了有趣的变化:一是篆、隶的低潮;二是行草沿着‘二王’的路子继续前进;三是楷书的大发展;四是民间书法家大量涌现。楷书以其较隶书更为简易迅速赢得了广大群众的选择。”

西魏时期魏碑书法

- 毛遐造像碑(535 年),略带“蚕头燕尾”。

- 邑子七十六人造像碑(551 年),用笔方正,上下相称,左右相辅,结体开阔端正。文格已脱北魏时之体例,是魏碑后期对楷书有进一步发展的优秀作品。书体规范性表现得更明显,其笔画基本是横平竖直,文字亦趋于温和适意,书写用笔分明,丝丝入扣,契合法度。表现出含蓄儒雅的风范。

总体来说,与北魏时期的险拔峻峭、宽拙大方型造像碑书法艺术相比,气势减去了许多,有趋于温和的方向。到了西魏统治的中后期,出现了北魏书体回归的现象。不同的是,北魏笔迹粗壮,西魏线条细。虽然有回归现象,但呈现出的面貌是改“以隶作楷”为“以楷作隶”,即以楷书的结构和笔画为主,掺杂有隶意。造像题记的圆笔型书体进一步走向成熟,增添了“魏碑”的丰富性。

这不仅体现出了少数民族在融合中文化程度提高,也体现出南北朝文化融合的进程推进。北魏末期,南方的书法家王褒进入长安,引领了长安书体的新发展趋向,从而能使得西魏的碑刻书法走向规范。

北周时期魏碑书法

- 绛阿鲁造像碑(559 年)

- 李昙信佛道造像碑(562 年),对隋唐时期佛教艺术进程的发展起了承前启后的作用。

行草结构和章法的出现。比如《李碑》,虽然隶书成分比较多,但撇捺开张,字体瘦长,行距宽字距窄,甚至有的字相互牵连。刻工刀工的痕迹与趣味已经淡化,而书写的感觉比较强烈。楷书体的规范化程度进一步增强。

参观感悟

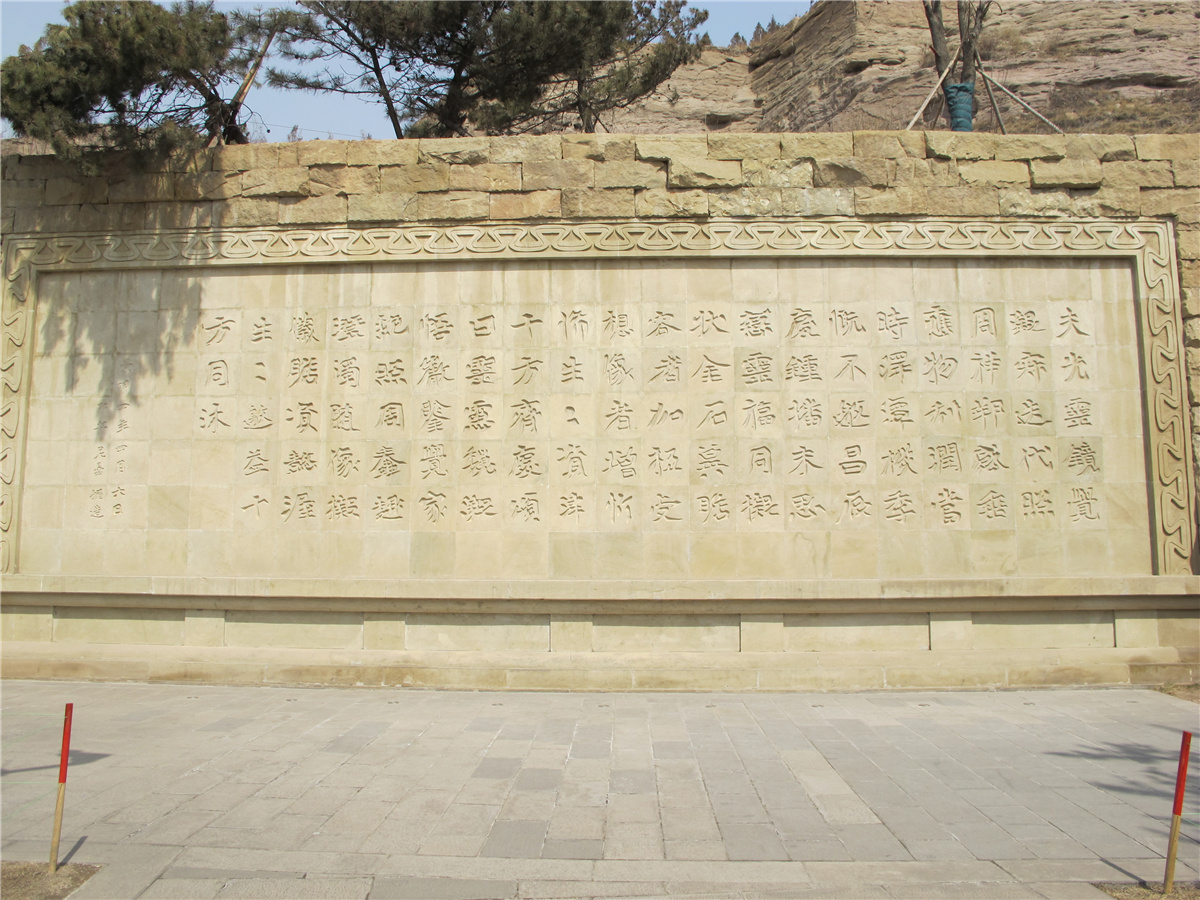

前端时间去过山西大同云冈石窟,景区中有一面刻字的大墙。如今了解了历史后,翻出照片来再看,有三层新的发现。

- 第一层,最浅显的,发现这就是魏碑体。

- 第二层,通过书体样式能够判断这是斜画紧结,也就是魏碑中的洛阳体。

- 第三层,根据书法风格能够判断这是笔画粗犷、笔力遒劲的北魏时期作品。

经搜索,得知这是“比丘尼昙媚造像记”石刻,为公元 503 年(景明四年)的题记,印证了我的判断。做过研究后,便有了内行看门道的能力。

此外,云冈石窟中各种景点介绍的立牌上就使用了魏体,而且特意仿照了碑刻的效果,与景点达成了一种风格上的统一。

小结

北朝魏碑书法的发展过程与我国北方民族的融合和发展紧密相关,从“以隶写楷”到“以楷写隶”,既是少数民族文化素质提高的表现,也是南北朝文化融合的表现。这种文化上的融合发展为隋唐书法的统一与繁荣奠定了基础。

参考文献

上述内容无一出自生成式 AI,大部分资料来源于:

《北朝关中地区的魏碑书法:造像题记视阈下的“长安书体”.上卷》岳红记 著,中国社会科学出版社。